Il Powerplayer Cosa succede quando l’ottimizzazione prende il sopravvento

Il powerplaying nei giochi di ruolo è spesso visto come un problema, ma può anche essere una scelta di design consapevole. In questo articolo esploro come bilanciare efficacia, narrazione e divertimento condiviso.

Il Powerplayer

Come (e quando) l’ottimizzazione diventa una scelta di design

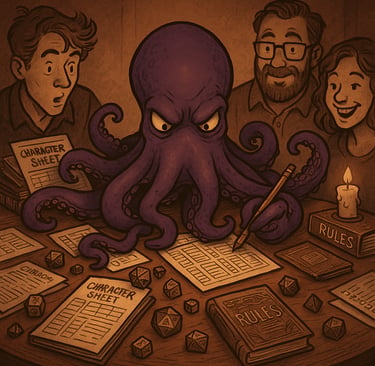

C’è un tipo di giocatore che conosce ogni regola, ogni sinergia, ogni combo possibile. Costruisce personaggi impeccabili, funziona in ogni sistema, e quando si siede al tavolo… si sente sempre pronto.

È il cosiddetto powerplayer.

E no, non è sempre un problema.

Nel corso del tempo, ho incontrato (e a volte sono stato) giocatori così. In contesti diversi: giochi di ruolo da tavolo, prototipi sperimentali, esperienze formative in azienda. E ho imparato che il powerplaying non è un vizio — è una forma di intenzionalità ludica. Una scelta. Come tutte le scelte nel game design, va capita, accolta o ribilanciata.

Che cos’è davvero il powerplaying?

In sintesi: ottimizzare ogni elemento del proprio personaggio per ottenere il massimo risultato possibile.

Non solo in combattimento, ma anche in termini di utilità tattica, influenza sociale o capacità di dominare la narrazione.

Un powerplayer:

conosce a fondo il regolamento;

sfrutta sinergie tra abilità, tratti e oggetti;

costruisce strategie efficienti;

tende a “risolvere” il gioco, più che viverlo in modo caotico o emotivo.

In alcuni sistemi (penso a Pathfinder, D&D 3.5 o GURPS), questa modalità di gioco è quasi incentivata. In altri, rischia di spezzare l’equilibrio o di togliere spazio agli altri giocatori.

Quando l’ottimizzazione è una forma di creatività

Per molti giocatori (e designer!), trovare una build efficace è un esercizio mentale stimolante.

Non è egoismo, è piacere del sistema: capire come funziona il gioco, esplorarlo, costruire qualcosa di coerente e funzionante.

Io stesso ho progettato esperienze in cui l’ottimizzazione non era solo ammessa, ma necessaria:

giochi di ruolo formativi pensati per stimolare la pianificazione, il lavoro di squadra, la capacità di valorizzare le risorse.

In questi casi, il giocatore powerplayer diventa una risorsa per il gruppo, un punto di riferimento tecnico.

Il rischio: dimenticare la storia

Ma se tutto ruota intorno all’efficienza, qualcosa si perde.

Un personaggio ottimizzato può diventare piatto, ripetitivo, meccanico.

Peggio ancora, può monopolizzare il gioco, togliendo spazio agli altri, rompendo l’equilibrio narrativo.

È qui che entra in gioco l’intenzione del gruppo, e la responsabilità del master.

Se il gioco è solo “numeri e danni”, il powerplayer funziona perfettamente.

Ma se vogliamo raccontare una storia condivisa, servono anche debolezze, incoerenze, imprevisti.

Come tengo insieme le due anime?

Nel mio modo di progettare e di facilitare, cerco sempre un equilibrio tra ottimizzazione e interpretazione.

Alcune strategie che uso (e che consiglio):

dare senso narrativo alle scelte tecniche: se un personaggio acquisisce una nuova abilità, raccontiamo da dove arriva.

premiare la coerenza del personaggio, non solo l’efficacia meccanica.

variare le sfide, includendo situazioni in cui l’ottimizzazione pura non basta (diplomazia, creatività, scelta morale…).

Il ruolo del master (e del gruppo)

Il powerplayer non è un nemico da contenere. È una voce con esigenze diverse, e può dare molto al tavolo se si sente ascoltato.

Il master ha un compito delicato:

costruire incontri vari e significativi;

evitare che l’ottimizzazione diventi egemonia;

e favorire una narrazione che valorizzi tutti.

Ma è il gruppo, più ancora del regolamento, che determina il successo di un’esperienza.

Quando i giocatori si ascoltano, si confrontano e costruiscono insieme — allora anche il personaggio più ottimizzato può diventare una parte bellissima della storia.

In conclusione: il powerplayer è un sintomo, non un errore

Se ti trovi al tavolo con un powerplayer, o se sei tu stesso uno di quelli che amano “spremere” ogni meccanica...

non c’è nulla di male.

La chiave è chiarire le intenzioni:

Vogliamo esplorare un sistema?

Raccontare una storia?

Mettere alla prova le nostre decisioni?

Nel mio lavoro con gruppi scolastici, formativi o appassionati, cerco sempre di partire da qui:

“Che esperienza vogliamo vivere?”

E da lì, trovare il sistema — o modificarlo — perché ci accompagni nel modo migliore.